加工工程10以上は当たり前。多工程・長期製作部品を【“一社完結”で管理する品質保証体制とは?】

目次

その部品のサプライヤーリスト、まるで電話帳のようになっていませんか?

・「この部品一つを発注するのに、旋盤加工はA社、マシニング加工はB社、熱処理はC社、円筒研削はD社、そしてメッキ処理はE社へ…と、5社分の注文書を発行している」

・「最終納品日に間に合わなかった。原因を調べたら、サプライヤーチェーンの3番目にあたる熱処理業者での遅れが原因だった…」

・「最後のメッキ処理後に、寸法公差を外れていることが発覚。メッキ屋は『メッキ前の寸法が悪かったのでは』と言い、加工屋は『いや、メッキで膜厚が乗りすぎたんだ』と主張。一体、誰が責任を負うのか…」

部品図には、ただ一つの部品名しか書かれていないのに、その製造に関わる会社のリストは、いつの間にか長大なものになってしまう。購買やプロジェクト管理に携わる方なら、こうした【サプライヤーリレー】の難しさとリスクを痛感したことがあるでしょう。

工程が多岐にわたる部品、製作期間が数ヶ月に及ぶ部品。こうした案件では、個々の加工技術もさることながら、【全工程を俯瞰し、品質・納期・コストの全責任を負う「管理能力」】こそが、プロジェクト成功の鍵を握ります。

本記事では、単なる加工屋の枠を超え、こうした複雑なサプライチェーンを内部に包含し、お客様に「窓口一つ」の安心感を提供する、私たちの「一社完結 品質保証体制」について解説します。

「サプライヤーリレー」に潜む、3つの見えないリスク

複数のサプライヤーを自社で管理しながら一つの部品を作るアプローチは、一見、各工程で最も得意な会社を選べる合理的な方法に見えます。しかし、そこには常に3つの深刻なリスクがつきまといます。

リスク1:責任の分散化

前述の通り、最終工程で不具合が発覚した際、その原因がどの工程にあったのかを特定するのは極めて困難です。各社は自社の工程内での品質保証しか行っておらず、工程間で何が起きたのかは分かりません。結果として、サプライヤー間での責任の押し付け合いが始まり、根本原因の究明と真の再発防止策が打てないまま、時間だけが過ぎていくことになります。

リスク2:リードタイムのブラックホール

多工程部品の納期を計算する際、単純に各工程の「加工時間」だけを足し算していませんか?現実には、その何倍もの「停滞時間」が発生しています。

・A社での加工完了 → 出荷検査 → 梱包 → 運送 → B社へ到着 → B社での受入検査 → 次の工程待ち…

この「工程間移動」に、それぞれ数日から一週間以上かかることも珍しくありません。部品の実際の加工時間は合計2週間でも、5社を渡り歩く間にトータルのリードタイムが3ヶ月に膨れ上がる、といった事態は日常茶飯事です。この停滞時間が、プロジェクト全体の足を引っ張る「ブラックホール」となるのです。

リスク3:加工情報の断絶

図面には、寸法や公差といった「結果」しか書かれていません。しかし、実際の加工現場には、「どのようにその結果を出したか」という重要な情報が存在します。

・例えば、A社がどの面を基準(データム)に加工したのか、どのような治具で、どのくらいの力でクランプしたのか?

こうした「加工の文脈」は、次のB社には伝わりません。B社はB社で、図面から読み取れる情報だけで、新たな基準で加工を始めます。この「基準の取り直し」こそが、公差の積み重なり(累積誤差)を生み、最終的な精度を悪化させる静かなる犯人なのです。

品質のバトンを繋ぐ「一社完結」という仕組み

私たちは、これらのリスクを排除するため、お客様に対して「ただ一つの窓口」となり、全工程の責任を負う「一社完結」の体制を構築しています。それは、単に全てを内製化するという意味ではありません。

アプローチ1:製造の憲法「マスター工程設計書」の策定

ご依頼いただいた図面に対し、私たちはまず最初に、その部品が生まれてから完成するまでの全ストーリーを描いた「マスター工程設計書」を作成します。

・全工程の洗い出しと順序決定:材料手配から、荒加工、熱処理、仕上げ加工、各種表面処理、最終検査、梱包出荷まで、考えうる全工程をリストアップし、品質と効率が最も高くなる最適な順序を決定します。

・基準(データム)の統一:全工程を通じて、絶対に動かしてはならない「マスター基準」を定義します。たとえ外部の協力工場に加工を依頼する場合でも、必ずこのマスター基準に基づいて作業を行うよう、明確に指示します。

・品質保証ポイントの設定:どの工程が終わった段階で、どの項目を、どの測定器で、誰が検査するのかを、あらかじめ全て計画に織り込みます。

このマスター工程設計書が、製造に関わる全員が従うべき「憲法」となります。

アプローチ2:「内製コア技術」と「品質管理下にある協力工場ネットワーク」

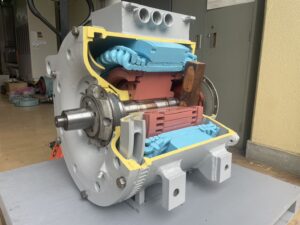

私たちの強みは、高精度な金属切削加工(5軸マシニング、旋盤加工、精密研削など)を「コア技術」として内製化していることです。これにより、製品の骨格となるクリティカルな箇所の品質を、自社の管理下で確実に作り込むことができます。

その上で、熱処理、各種メッキ、歯切り、深穴加工といった、特殊な設備やノウハウを要する工程については、長年の取引を通じて信頼関係を構築し、私たちの品質管理システムを理解・遵守する協力工場と連携します。彼らは単なる「外注先」ではなく、マスター工程設計書を共有し、一体となってモノづくりを進める「パートナー」です。

アプローチ3:全工程を旅する「現品票」による情報連携

部品(現品)には、必ずその履歴書とも言える「現品票(工程管理票)」が付き添います。

この現品票には、マスター工程設計書に基づいた作業指示はもちろん、各工程での検査結果が記録されていきます。協力工場から戻ってきた品物は、次の社内工程に進む前に、必ず私たちの目で現品票と照合しながら受入検査を実施します。

これにより、万が一、前工程で問題が発生していても、それが後工程に流出するのを水際で食い止め、問題の拡大を防ぎます。

よくある質問(FAQ)

Q1.協力工場を使うなら、結局自分で管理するのと変わらないのでは?

A1.決定的に違うのは「品質と納期の全責任を、私たちが一元的に負う」という点です。お客様の立場から見れば、管理する相手は私たち一社だけです。私たちは、協力工場を私たちの品質基準で監査し、詳細な加工指示を出し、戻ってきた製品の品質を保証します。お客様が複数のサプライヤーと直接やり取りする煩雑さとリスクを、私たちが全て引き受け、肩代わりする。それが私たちの提供する価値です。

Q2.どのような協力工場ネットワークを持っているのですか?管理可能な特殊工程は?

A2.長年の実績の中で、様々な特殊工程に対応できるパートナーシップを構築しています。例えば、各種熱処理(焼入れ焼戻し、浸炭、窒化)、各種表面処理(硬質クロムメッキ、無電解ニッケルメッキ、アルマイト)、歯切り加工(ホブ、ブローチ)、深穴加工(BTA、ガンドリル)、精密溶接、各種研磨(バフ、ラップ)など、図面に要求されるほとんどの処理に対応可能です。

Q3.協力工場に出した後の、品質管理が本当に大丈夫か心配です。

A3.ご心配は当然かと思います。私たちは、協力工場を「丸投げ先」とは考えていません。まず、明確な検査基準書を提示し、時には専用の検査治具を貸与することもあります。そして最も重要なのが、協力工場から戻ってきた品物は、次の社内工程に回す前に、必ず私たちの品質保証部門が受入検査を行う点です。前工程の品質が保証されていなければ、決して次の工程には進めません。この「関所」の役割を徹底することで、チェーン全体の品質を担保しています。

その「部品」、私たちに「プロジェクト」として任せてみませんか

机の上に、複数のサプライヤーからの見積書や納期回答を並べて、パズルのように組み合わせる作業に、貴重な時間を費やしていませんか?

その煩雑な管理業務から解放され、お客様には本来のコア業務に集中していただきたい。それが私たちの願いです。

部品一つひとつの発注ではなく、その部品が完成するまでの一連の【プロジェクト】として、私たちに一括してお任せください。

加工工程が10を超えようと、製作期間が数ヶ月に及ぼうと、私たちの「一社完結 品質保証体制」が、責任を持ってお客様の求める品質・納期を実現します。

まずは、その最も管理が難しいと感じている部品の図面を、私たちに見せてください。最適な製造ストーリーを、私たちがご提案します。