その形状、加工無理と諦めてない?5軸・複合加工を駆使した複雑形状部品の【”一貫加工”アプローチ】

目次

その設計、本当に「作りやすさ」のために妥協して良いのですか?

「理想的な性能を発揮する形状はこれだ。しかし、加工現場からは『こんな形状は削り出せない』と突き返されてしまった…」

「強度と精度を担保するため、泣く泣く部品を3つに分割して、後工程でボルト締めしている。本当は一体で作って軽量化したいのに…」

「この部品一つ作るのに、フライス、旋盤、横型マシニングと、合計8回も段取り替えが発生している。当然、見積もりは高くなるし、納期もかかってしまう」

製品の価値を最大化するため、設計者として知恵を絞り、生み出した理想の形状。しかし、その想いとは裏腹に、「加工の都合」という壁に阻まれ、設計変更や分割・組立といった妥協を余儀なくされた経験は、多くの技術者にあるのではないでしょうか。

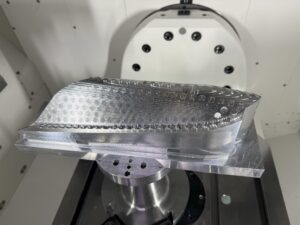

薄肉のリブ、多方向から交差する傾斜穴、滑らかな3次元曲面、工具が届かないアンダーカット形状――。

こうした「複雑形状」は、確かに一般的な3軸マシニングセンタやNC旋盤だけで加工しようとすれば、膨大な段取り替えと特殊な治具、そして熟練の技を要します。

しかし、もしその「加工の常識」自体が、最新の技術によって変わりつつあるとしたら?

本記事では、【5軸加工機】や【複合加工機】といった先端設備と、その能力を最大限に引き出す「一貫加工アプローチ」によって、設計者が思い描いた複雑形状を、いかにして妥協なく、高精度かつ合理的に実現するかを解説します。

なぜ複雑形状の加工は、コストと精度の両面で不利になるのか?

複雑形状部品の加工が難しいとされる根本的な理由は、突き詰めると3つの壁に集約されます。

壁1:段取り替えの壁 – 精度悪化の最大の原因

部品を一度機械から降ろし、向きを変えて再度取り付け、位置決め(心出し)を行う作業を「段取り替え」と呼びます。複雑な形状になればなるほど、この段取り替えの回数が指数関数的に増えていきます。

そして、この【段取り替えこそが、精度悪化の最大の元凶】です。

どれだけ精密に位置決めをしても、μm単位の取り付け誤差は避けられません。段取りを5回、6回と繰り返すうちに、それらの微細な誤差が積み重なり【累積誤差】、最初に加工した面と最後の方で加工した穴との位置関係が、図面の公差を外れてしまうのです。

壁2:工具アクセスの壁 – 物理的な限界

一般的な3軸マシニングセンタは、工具が上下(Z軸)と前後左右(X軸、Y軸)にしか動きません。そのため、部品の側面や傾斜した面に穴を開けるには、部品自体を傾けて固定し直す必要があります。

また、深いポケットの底にある側面(アンダーカット形状)などは、そもそも工具が物理的に届かず、加工することができません。この工具アクセスの限界が、設計の自由度を大きく縛る原因となっています。

壁3:ワークホールディングの壁「掴む場所がない」問題

複雑な形状の部品は、往々にして平行な面や、クランプで掴むのに適した場所がありません。無理に掴めば、薄肉部分が変形(びびり)して寸法が出なかったり、せっかく仕上げた面にクランプ痕が付いてしまったりします。

結果として、部品を固定するためだけの**「掴み代(しろ)」**を余分に設ける必要があり、材料費の増大や、後工程での掴み代除去といった無駄な工数が発生します。

「ワンチャック」を極める、一貫加工という思想

これらの根深い課題を解決する鍵は、「いかに段取り替えを減らすか」という一点に尽きます。理想は、一度素材を掴んだら(チャックしたら)、全ての加工が終わるまで離さない「ワンチャック加工」です。これを実現する技術が、5軸加工や複合加工なのです。

アプローチ1:5軸加工機による「多面同時加工」

5軸加工機は、従来のX, Y, Zの3軸に加え、テーブルが傾斜・回転する2つの回転軸を持っています。これにより、工具の角度を自在に変えながら、あるいはワーク自体を傾けながら加工することができます。

メリット:

段取り替えの大幅削減:サイコロのような六面体であれば、一度のチャッキングで上面・側面・傾斜面の5面を加工できます。これにより、累積誤差のリスクを劇的に低減できます。

・工具アクセスの向上:ワークを傾けることで、3軸機では届かなかった深い部分やアンダーカット形状へのアプローチが可能になります。

・高品位な曲面加工:5軸を同時に動かす(同時5軸加工)ことで、ボールエンドミルなどの先端を常に曲面に対して最適な角度で当てることができ、滑らかで高品位な3次元曲面(インペラや金型など)を創成できます。

アプローチ2:複合加工機による「工程集約」

複合加工機は、一台で旋盤加工(回転するワークに刃物を当てる)とマシニング加工(回転する工具をワークに当てる)の両方が行える、まさに「いいとこ取り」の機械です。

・対象ワーク:シャフト形状をベースに、キー溝やタップ穴、平坦な切欠きなどが各所に存在する部品(例:駆動軸、特殊バルブ部品)

・メリット:従来であれば、「NC旋盤で外径加工 → マシニングセンタで溝と穴加工」と、最低でも2回の段取り替えが必要でした。複合加工機なら、これら全ての加工をワンチャックで完結できます。旋盤加工で求められる同軸度・直角度と、マシニング加工で求められる位置関係の精度を、極めて高いレベルで両立させることが可能です。

アプローチ3:真の競争力は「工程設計」と「治具」にあり

ただし、注意すべきは、5軸加工機や複合加工機は「魔法の箱」ではないということです。これらの高度な設備を最大限に活かすには、加工の順番、使用する工具、切削条件、そして何よりワークをどう掴むか(治具)までを緻密に計算した「工程設計」が不可欠です。

私たちは、CAMソフトウェア上で徹底的な事前シミュレーションを行い、工具と治具、ワークの干渉をチェックし、最適な加工パスを追求します。時には、その複雑形状部品を安定して固定するためだけの、**専用治具をゼロから設計・製作**します。この「機械を使いこなすノウハウ」こそが、私たちの真の競争力なのです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 5軸加工や複合加工は、ものすごく高価なイメージがあります。

A1.機械の時間単価(チャージレート)は、確かに3軸機よりも高価です。しかし、トータルコストで比較すると、多くの場合で安くなる、あるいは同等になります。なぜなら、複数回に及ぶ段取り替えの時間と人件費、工程ごとに作る必要があった複数の治具の費用、そして何より累積誤差による不良リスクが、ほぼゼロになるからです。「時間単価」ではなく、「部品一つを良品として完成させるまでの総コスト」で比較することが重要です。

Q2. 「割り出し5軸」と「同時5軸」は何が違うのですか?

A2.良い質問です。「割り出し5軸(3+2軸)」は、ワークを任意の角度に傾けて固定し、その状態で3軸加工を行う方式です。多面体の加工や、様々な角度からの穴あけ加工などに適しており、コストパフォーマンスに優れます。一方、「同時5軸」は、5つの軸すべてが滑らかに連動して動くことで、タービンブレードのような自由曲面を加工する方式です。私たちは、製品の形状と要求品質に応じて、最適な方式を選択・提案します。

Q3. どこまで薄い壁(薄肉)の加工が可能ですか?

A3.「何mmまで」と一概に断言することはできません。材質、壁の高さと長さ、そして部品全体の形状によって限界は大きく変わります。私たちは、びびり(振動)を抑える特殊な工具の選定、荒加工と仕上げ加工で切削条件を細かく変える、片側から削るのではなく両側から少しずつ追い込んでいく、といった様々なノウハウを駆使します。まずは図面を拝見させていただければ、実現可能性と具体的な加工アプローチをご提案できます。

「作れない」と諦める前に、一度ご相談ください

あなたのその設計は、本当に技術的に「不可能」なのでしょうか。それとも、単に従来の「加工の常識」に囚われているだけなのでしょうか。

部品の分割や形状の簡略化は、設計思想の妥協であり、製品の競争力を削ぐことにも繋がりかねません。その妥協を決断する前に、ぜひ一度、私たちにその「加工困難」な図面を見せてください。

私たちは、単に図面通りに削るだけの「加工屋」ではありません。お客様の設計思想を深く理解し、いかにしてそれを具現化するか、そのための最適な「工程」と「治具」を創造する、モノづくりのパートナーです。その「無理」だと思った形状が、あなたの製品を次のステージへと押し上げる、最大の武器になるかもしれません。