「ポンチ絵」からでも相談できる町工場とは?アイデアを形にする治具開発の進め方

目次

そのアイデア、「図面が描けないから」と諦めていませんか?

・「組み立て作業の効率を上げるために、こんな道具があったらいいのに…」

・「この部品をしっかり固定できる、専用の台座が欲しい…」

日々の業務の中で、このような治具や工具のアイデアが頭に浮かぶことはありませんか?

しかし、その素晴らしいひらめきも、次のような壁にぶつかって、いつの間にか立ち消えになってしまうことが少なくありません。

-

・「アイデアはあるけど、自分には専門的な図面なんて描けない…」

-

・「加工の知識がないから、業者にどう説明して、どう頼んだらいいか全く分からない」

-

・「以前、外注先に相談したら専門用語ばかりで話についていけず、結局うまくいかなかった」

CADソフトを使いこなし、JIS規格に則った完璧な図面を用意しなければ、町工場に相談してはいけない。そんな風に思い込んでしまってはいないでしょうか。

もし、あなたが「図面が描けない」という理由だけで、現場の改善や製品開発の第一歩を踏み出せずにいるのなら、それは非常にもったいないことです。実は、本当に実力のある町工場は、お客様の「手書きのポンチ絵一枚」から、アイデアを具現化するノウハウを持っています。

本記事では、加工知識に自信がない方でも安心して治具開発を依頼できる、「ポンチ絵」から始まるモノづくりの進め方について、具体的なステップを追いながら詳しく解説していきます。

なぜ「アイデア段階」での相談が重要なのか

なぜ、私たちは完成された図面よりも、むしろ初期段階のアイデアやポンチ絵を歓迎するのでしょうか。それには、最終的な製品の品質、コスト、納期に大きく関わる、3つの重要な理由があります。

理由1:アイデアの「鮮度」を逃さないため

どんなに優れたアイデアも、形にするまでに時間がかかりすぎれば、その価値は薄れてしまいます。特に、目まぐるしく変化する市場環境において、スピードは競争力の源泉です。

「まずは自分でCADを勉強して図面を描いてから…」「設計部門の承認を得てから…」と、社内プロセスに時間をかけている間に、貴重な改善の機会やビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。「図面作成」というハードルで足踏みしている時間は、そのまま機会損失に繋がるのです。アイデアが熱いうちに専門家に相談することで、開発プロセスを大幅に加速させることができます。

理由2:「餅は餅屋」- 本来業務への集中が生産性を高める

製品の企画担当者や開発者の本来のミッションは、製品のコアとなる機能やコンセプトを考え、その価値を最大化することです。治具のような、製品を「作るため」の道具の設計・製作に、貴重な時間とリソースを割くのは、必ずしも効率的ではありません。

加工性、材料力学、コスト、メンテナンス性…。治具設計には、専門的で多岐にわたる知識が要求されます。不慣れな担当者が手探りで設計を進めるよりも、その道のプロフェッショナルである町工場に任せてしまう方が、結果的にはるかに高品質なものを、短納期かつ低コストで手に入れることができるのです。専門外の作業は専門家に任せ、ご自身は本来集中すべき業務に注力すること。これが、組織全体の生産性を向上させる秘訣です。

理由3:コミュニケーションロスによる「手戻り」を防ぐ

加工知識がないまま、見様見真似で作成した図面を外注先に渡した場合、何が起こるでしょうか。図面上は成立していても、「この形状は物理的に加工できない」「この材質では要求強度を満たせない」といった問題が、製作段階で次々と発覚する可能性があります。

また、専門用語の解釈の違いから、意図が正しく伝わらず、出来上がってきたものが「思っていたものと違う…」という悲劇も起こりがちです。こうしたコミュニケーションロスによる手戻りは、納期遅延とコスト増大の最大の原因です。

アイデア段階から町工場が伴走することで、企画者の「やりたいこと」と、加工現場の「できること」を初期段階ですり合わせ、実現可能な最適な設計を共創していくことができます。これにより、無駄な手戻りを劇的に減らすことができるのです。

解決アプローチ:「ポンチ絵」を「製品」に変える、プロの思考プロセス

それでは、実際に手書きのポンチ絵一枚から、どのようにして高精度な治具が生まれるのでしょうか。ここでは、私たちがお客様からご相談を受けた際の、具体的な開発プロセスをステップバイステップでご紹介します。これは、単に絵を図面に起こすだけの作業ではありません。お客様の課題の本質を深く理解し、解決へと導くための対話のプロセスです。

Step 1:【最重要】目的のヒアリング – 「なぜこれが必要か」を共感する

私たちは、ポンチ絵をいただいたら、まず最初に図面の詳細について尋ねることはしません。お聞きするのは、**「この治具を使って、何を、どのようにしたいのか?」「なぜ、この治具が必要になったのか?」**という、アイデアの背景にある”物語”です。

-

・対象物(ワーク)の情報: 材質、形状、おおよその寸法、重量など。

-

・作業内容: この治具を何に使いますか?(例:ドリルでの穴あけ、部品の接着、製品の検査など)

-

・作業頻度と環境: 1日に何回くらい使いますか?作業場所の環境は?(例:油を使う、クリーンルーム内など)

-

・現状の課題: 今はどのように作業していて、どんな点に困っていますか?(例:時間がかかる、精度が安定しない、危険が伴うなど)

-

・要求する精度: どのくらいの精度で固定したいですか?(「ガタなくピッタリ」といった感覚的な表現で構いません)

このヒアリングを通じて、お客様が本当に解決したい課題の本質を共有します。例えば、「部品を固定したい」という要望の裏には、「作業者のスキルに依存せず、誰がやっても同じ品質を出したい」という真の目的が隠されているかもしれません。この目的を理解することが、最適な治具を設計するための羅針盤となります。

Step 2:現物・3Dデータによる「解像度」の向上

ポンチ絵とヒアリング内容に加え、可能であれば固定したいワークの現物や、設計データ(2D-CAD, 3D-CAD)をご提供いただくと、開発の精度とスピードが格段に向上します。

私たちは、お預かりしたワークを実際に手に取り、測定器で採寸しながら、どこを基準に固定するのが最も合理的かを検討します。3Dスキャナーでデジタルデータ化することもあります。ポンチ絵という二次元の情報に、現物という三次元のリアルな情報が加わることで、設計の解像度が飛躍的に高まるのです。

Step 3:加工現場の視点を加えた「付加価値」提案

お客様の目的とワークの情報をインプットとして、ここからが私たちの腕の見せ所です。長年の経験を持つ技術者が、3D-CADを用いて治具の設計を具体化していきます。

この時、私たちは単にお客様のポンチ絵を忠実にトレースするわけではありません。

-

・「もっと作業しやすいように、ここに取っ手を付けませんか?」(操作性の提案)

-

・「この部分は一体で作るより、分割式にした方がコストを抑えられます」(コストダウンの提案)

-

・「将来的な部品の設計変更に対応できるよう、接触部を交換式にしておきましょう」(メンテナンス性・拡張性の提案)

-

・「この材質ならS50Cで十分ですが、接触部は摩耗するのでSKD11を入れ子にしましょう」(耐久性の提案)

このように、加工現場を知り尽くしたプロの視点から、ポンチ絵には描かれていなかった「付加価値」を積極的に提案します。必要であれば、複数の設計案を提示し、それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明します。

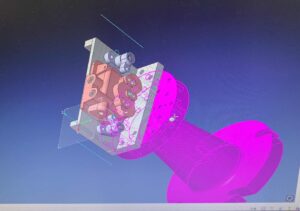

Step 4:3Dモデルと図面による「見える化」とレビュー

設計が具体化したら、お客様に3Dモデルの画像や動画、そして正式な2D図面を提出し、内容をご確認いただきます。

3Dモデルを使えば、加工知識がない方でも、治具の全体像やワークをセットした時のイメージを直感的に理解することができます。このレビューの段階で、「ここの角は危ないから丸めてほしい」「クランプの位置をもう少し右にずらしてほしい」といった細かなご要望をいただき、設計に反映させていきます。

お客様が「これなら、やりたいことが実現できる」と完全に納得されるまで、この対話と修正のプロセスを繰り返します。この段階で双方の認識を完璧に一致させることが、後々のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

Step 5:承認、そして製作へ

最終的な仕様が固まり、お客様から承認をいただいて、初めて私たちは実際の製作工程に入ります。マシニングセンタ、放電加工機、研削盤といった多種多様な工作機械を駆使し、図面上の設計を寸分の狂いなく現実の「形」にしていくのです。

設計者視点でのアドバイス:ポンチ絵に「魂」を込める5つのポイント

「ポンチ絵でいいと言われても、何を描けばいいのか…」と不安に思う方もいるかもしれません。ご安心ください。美術的な絵の上手さは全く必要ありません。大切なのは、あなたの「困りごと」や「実現したいこと」を伝えることです。最低限、以下の5つのポイントを盛り込んでいただけると、その後のコミュニケーションが非常にスムーズになります。

-

・治具の「目的」を一言で: 絵の上に「〇〇を△△するための治具」と、目的を書いてください。(例:「基板を垂直に立ててハンダ付けするための治具」)

-

・固定したいワークの簡単な絵と寸法: 対象となるワークの形状を、フリーハンドで構わないので描いてください。そして、おおよその「幅・奥行き・高さ」の寸法を記入します。

-

・「ここが基準!」という指示: ワークのどこを基準に、どこを固定したいのかを矢印などで示してください。「この面をピッタリ合わせたい」「この穴を基準にしたい」といった指示が重要です。

-

・作業の流れがわかるメモ: ワークをどのようにセットして、どのような作業を行い、どう外すのか。簡単な作業フローを箇条書きで添えていただけると、操作性を考慮した設計がしやすくなります。

-

・「こうして欲しい!」という制約や要望: 「右手で作業するのでクランプは左側につけて欲しい」「このエリアは工具が干渉するので何も置かないで」など、作業上の制約や要望は、どんな些細なことでも書き込んでください。

専門用語を使う必要は一切ありません。「ガタガタしないように」「カッチリ固定したい」「スルッと入るように」といった、あなたの普段の言葉で伝えていただくことが、私たちのイマジネーションを何よりも掻き立てるのです。

そのアイデア、私たちに翻訳させてください

もし、あなたの机の引き出しやノートの片隅に、描きかけのポンチ絵やアイデアメモが眠っているのなら、それは未来の生産性を劇的に向上させる「宝の地図」かもしれません。

完璧な図面は、私たち町工場が用意します。加工の専門知識という”言語”への翻訳は、私たちプロにお任せください。あなたにお願いしたいのは、そのアイデアに込めた想いや、解決したい課題を、ありのままの言葉で私たちに伝えていただくことだけです。

「こんな簡単な内容で相談していいのだろうか?」と躊躇する必要は全くありません。むしろ、そうした小さな課題の中にこそ、大きな改善のヒントが隠されています。

頭の中にあるアイデアを、現実の世界に生み出すための第一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?まずはお気軽なメール相談から、すべてが始まります。